Jetzt macht mal langsam

In einer Psychiatrie in Niederbayern sollen Schnecken psychisch kranken Menschen helfen. Und tatsächlich lockern sie die Stimmung schneller auf als gedacht. Zu Besuch in einer Therapiestunde

Von: Tabea Venrath; Fotos: Sebastian Lock

Klamm und kühl fühlt es sich an, weniger glibberig als befürchtet. Ist da Ekel? Eher leichte Überforderung. Denn die Schnecke auf meiner Handinnenfläche verharrt regungslos. Lisa Parringer, Koordinatorin für Tiergestützte Therapie, sagt bestimmt: „Jetzt einfach mal nichts machen.“ Dabei meine ich in ihrem Gesicht mit dem glitzernden Nasenpiercing etwas Belustigung zu erkennen. Ihre Aufforderung klingt nach Affront. Schneller, höher, weiter – alles kein Problem für mich. Aber der Schneckenmodus? Wie lässt sich der einschalten? Hilflos starre ich auf meine Hand und das hellbraune Schneckenhaus mitsamt Weichkörper. Ich bin von Berlin nach Niederbayern gefahren, um eine Schnecke zu halten. Verrückt.

Es ist ein grauer Herbstmorgen. Wir sind in Parringers Büro auf dem Gelände des Bezirksklinikums Mainkofen in Niederbayern, kurz vor dem Bayerischen Wald. Ich sitze auf einem Sofa, halte die Schnecke. Links von mir befindet sich die „Auffangstation“, wie Parringer die zwei Terrarien in der Ecke nennt. Zwei Schnecken kleben bewegungslos an der Glasscheibe, wie kleine Saugglocken. Exemplare, die größer als Gartenschnecken sind. Klein eigentlich, wenn man bedenkt, dass diese Achatschnecken zwanzig bis dreißig Zentimeter groß werden können. Die „Riesenschnecke“, die eigentlich aus Ostafrika stammt, gibt es heute in vielen Ländern. Die USA haben zuletzt Unsummen aufgewendet, um den eingeschleppten Allesfresser im Staat Florida wieder loszuwerden. Dort: invasive Art. Hier: Therapietier.

„Wie kommt man darauf, Schnecken in der Psychiatrie einzusetzen, Frau Parringer?“ Ausgerechnet ein Wesen, das für viele ein Symbol von Langsamkeit ist und bei manchen Ekelgefühle auslöst, soll therapeutisch wirken? „Was für ein Quatsch!“, dachte auch Parringer, als sie das erste Mal von der Idee hörte. Dann las sie sich ein, erfuhr von pädagogischen Projekten mit Schnecken und war schnell überzeugt. Warum nicht die Idee in die Psychiatrie übertragen? 2020 war es so weit. „Wir sind dann schnell auf das Achtsamkeitstraining mit Achatschnecken gekommen“, erzählt sie.

Bin ich in den letzten Minuten schon achtsamer geworden, und saugt die Schnecke gerade tatsächlich an meiner Hand? Ja! Es wird feucht. Und feuchter. Es ist … angenehm? Ich starre gebannt auf das, was vor mir zu kriechen beginnt. Jetzt schiebt sich ein einzelner Fühler aus dem Gehäuse. Meine Geduld wird belohnt. Schönes Gefühl.

Aber da geht noch mehr. Nächstes Level: die Schnecke füttern. Parringer legt mir ein winziges Stück getrockneten Flusskrebs auf den Handballen. Völlig normal, dass an diesem Freitagmorgen eine Riesenschnecke auf meiner Hand einen Krebs snackt. Ich denke an meinen Vater und sein Hochbeet. Seine Netze, die verhindern sollen, dass seine mühsam gepflegte Salatreihe zerlöchert wird. Und nun füttere ich dieses Tier, das offenbar ein echter Feinschmecker ist. Die Schnecke robbt sich vorwärts: Millimeter um Millimeter, jeder davon ein Ereignis. „Gleich hört man sie knuspern“, sagt Parringer, als die Schnecke das Stückchen Krebs aufnimmt. Ich will schon protestieren, dass ich sicher nichts hören werde – dann höre ich es doch. Ein leises Krrr-krrr-krrr, wie ganz feines Schmirgelpapier. Ich sitze da, völlig ruhig und lausche dem Essgeräusch einer Schnecke. „Menschen sind ja immer auf dem Sprung“, seufzt Parringer. I feel it. Vielleicht sollte man gleich der ganzen Gesellschaft eine Schneckentherapie verordnen? Ein feuchter Film bleibt auf meinen Händen zurück, nachdem Parringer die Schnecke von meiner Haut gelöst hat. Gleich beginnt die Entspannungsgruppe im Klinikum.

In einem modernen, lichtdurchfluteten Neubau des weitläufigen Klinikgeländes befindet sich eine Station für depressive Menschen. Zwanzig Betten gibt es hier für Patienten, die über Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, innere Leere und Schlafprobleme klagen. Ein Raum mit Stuhlkreis. In der Ecke steht das Terrarium, ein Mini-Dschungel hinter Glas. Noch ein paar Handgriffe, bevor die Patienten den Raum betreten. Die Stationsleiterinnen Claudia Haas und Sabine Plötz richten das Moos im Terrarium, entfernen Essensreste. Es riecht erdig. Haas sammelt die Schnecken ein. „Hübsch sind sie nicht gerade“, gesteht Plötz. Wenig später sitzen sechs Patienten zusammen, fünf Frauen und ein Mann. Ein Fläschchen Desinfektionsmittel wird von Stuhl zu Stuhl gereicht, denn die Schnecken sollen keine Keime aufnehmen. Die Hände werden gesäubert für die Begegnung mit der anderen Art. Die Frau mit rosa Pulli und farblich passendem Nagellack krempelt in freudiger Erregung schon mal die Ärmel hoch. Der Mann drei Plätze weiter richtet den Blick fest auf den Boden, als wäre da ein Loch, in dem er am liebsten verschwinden würde. „Wer will anfangen?“, fragt Plötz aufmunternd in die Runde. Eine Hand schnellt nach vorn. Plötz legt der Patientin vorsichtig die Schnecke auf die Handfläche. „Danke“, sagt die ältere Frau und schaut selig auf ihre Hände. Zwei Stühle weiter bleiben die Arme verschränkt vor der Brust: „Ich schau heute nur zu.“ Es gibt hier keine Pflicht, nur wer will, bekommt eine der Schnecken.

Ein rosa Fingernagel klopft vorsichtig ans Gehäuse. „Meine Schnecke ist eindeutig übernächtigt“, findet die Patientin. „Nun ja“, sagt Stationsleiterin Plötz, „wir stören ja auch kurzfristig ihren Biorhythmus.“ Für die Schnecken ist es mitten in der Nacht. Die Patientin grinst: „It’s partytime!“

Plötzlich wird es leise im Raum. Alle schauen wie gebannt auf die regungslosen Tiere vor ihnen. Ist das besser als Netflix? Ein paar Minuten werden zu einer kleinen Ewigkeit. Dann ein Jauchzen: „Es rührt sich was! Ist das geil!“ Die Patientin ist ganz aus dem Häuschen. Ihre Schnecke ebenso – die Fühler ragen heraus. Eine Frau auf der gegenüberliegenden Seite lockt ihre Schnecke mit einem Salatblatt hervor. „Grüß Gott“, sagt sie zu dem langsam neugierig werdenden Tier. „Guten Morgen, meine Schöne“, begrüßt eine andere Patientin ihre Schnecke. Zufriedenes Lächeln. Die „Schöne“ fährt beide Fühler aus. „Das ist die freche Luise“, weiß die Sitznachbarin.

Auch über das Handgelenk der Patientin in Rosa schiebt sich ein Tier, es scheint das Tattoo auf dem Unterarm erkunden zu wollen. „Wie fühlt sich das an?“, fragt Stationsleiterin Haas. Kurze Pause. Blick auf die Schnecke. „Weich?“, überlegt die Patientin. „Feucht?“

Es überrascht, wie zärtlich der Umgang mit den Tieren ist. Wie einfach. Niemand ist ungeduldig. Stattdessen: abwartende Stille, vorsichtiges Atmen, aufmerksames Beobachten. Schnecken sind Therapeuten, die es nie eilig haben und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Ich muss an mein Gespräch mit Lisa Parringer denken: „Wenn die Pflegerinnen nachts merken, dass sich eine Borderline-Patientin selbst verletzen will, können sie jetzt auch sagen: Setz dich, hier hast du ’ne Schnecke.“ Zum Runterkommen. „Hilft manchmal mehr als eine Schlaftablette.“ Ich blicke auf das Tier in der Hand meiner Sitznachbarin: Könnten wir es hier mit dem Endgegner der Pharmaindustrie zu tun haben? Schnecken machen nicht abhängig, haben keine Nebenwirkungen.

Die Patientin mir gegenüber versucht, ihrem skeptischen Sitznachbarn ihre Schnecke anzudrehen: „Komm schon, Uwe, meine ist schon gut vorgewärmt.“ Grummeln. Blick auf den Boden. „Eigentlich bin ich schon tierlieb.“ Trotzdem, nein danke. Wer sich überwindet, eine Schnecke zu halten, merkt: Ich bin da, ich fühle. Die Patientin mit den verschränkten Armen fühlt allerdings nichts: „Darf ich jetzt gehen?“ Genervter Blick. Stationsleiterin Plötz nickt. Für manche ist eine Schnecke zu viel.

Sind Schnecken die idealen Therapietiere? Sie sind billig, ungefährlich und lösen keine Allergien aus. Außerdem sind sie dem Veterinäramt gleichgültig. Denn sie sind wirbellos. Anders als Hunde oder Katzen benötigen sie keine Prüfung, keinen Impfpass. Schnecken gleiten durch die Bürokratie wie durch Salat, denke ich gerade, als die Patientin im orangefarbenen Pulli um eine zweite bittet. „Was willst du denn mit ’ner zweiten?“, fragt die Sitznachbarin in Rosa skeptisch. „Reicht dir die eine etwa nicht?“ Patientin in Orange: „Die fühlt sich einsam. Siehste doch.“ Die Stimmung ist hier heiter, fast ausgelassen. Ich vergesse immer wieder, dass ich mich auf einer psychiatrischen Station befinde. Ist das nicht eher eine Schnecken-Hobbygruppe? Nur ganz nebenbei geht es um Schlaftabletten und depressive Symptome, als plötzlich die Patientin mit den zwei Schnecken aufgeregt ruft: „Schaut mal, die schmusen.“ Die glitschigen Hälse berühren sich, die Körper sind verschlungen. „Pass auf, dass sie sich nicht allzu gut verstehen“, sagt die Patientin in Rosa amüsiert. Die Tiere geben sich nämlich liebend gern Fortpflanzungsorgien hin. Das bedeutet für die Stationsleiterinnen, dass sie regelmäßig Eier einsammeln, einfrieren und vernichten müssen. Sonst explodiert der Bestand.

„Bist du da kitzelig?“, fragt meine Sitznachbarin ihre Schnecke, die nach einer Berührung den Fühler schlagartig zurückzieht. „Von ihnen kann man lernen, dass man sich einfach mal zurückzieht“, erklärt sie mir fachmännisch. Bis vor kurzem sei sie nur wegen ihres Hundes und ihrer Katze aus dem Bett gekommen. Noch ist ihre Depression da, aber weniger sichtbar. Die Schnecke scheint zu helfen.

Stühlerücken. Plötz und Haas sammeln die ersten Tiere ein, um sie zurück ins Terrarium zu bringen. Jetzt erst mal Hände waschen. Die Gesichter wirken gelöst, weniger verkrampft.

Der Schneckenkontakt ersetzt keine Gesprächstherapie, aber er öffnet einen Raum für etwas anderes. „Bis nächste Woche“, sagt eine Patientin, während sich ihre Sitznachbarin noch mit ihrem Daumen über die Handfläche streichelt. Da, wo eben „Luise“ saß.

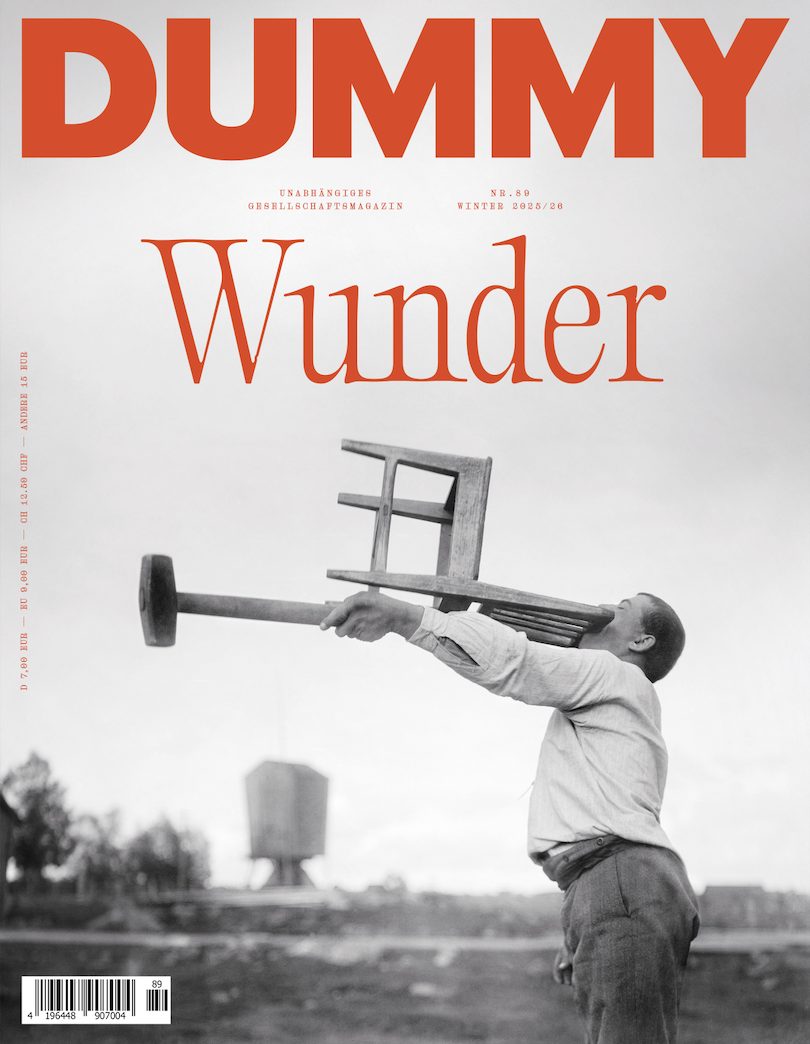

Zum Heft