Die Kurve kriegen

Wenn Jerome nicht wäre, wäre Andi vielleicht schon tot. Und Jerome vielleicht in der Psychiatrie. Über die wundersame Rettung von zwei Menschen in den Straßen

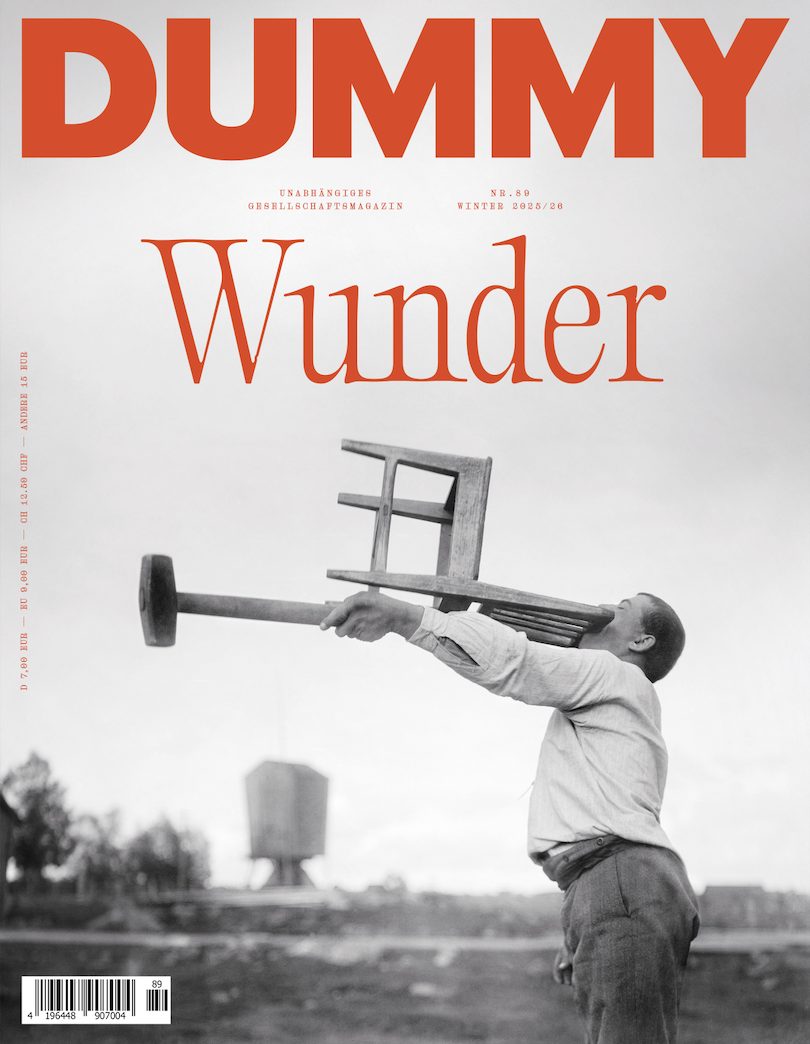

Von Alex Raack; Bilder: Julia Sang Ngyen

In Westerrönfeld, einem kleinen Ort gut dreißig Kilometer westlich von Kiel, ist die Welt noch in Ordnung. Oder die Zeit stehen geblieben, je nachdem, wie man das betrachtet. Die Straße runter gelangt man zum Ufer des Nord-Ostsee-Kanals, angeblich die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Aber heute ist weit und breit kein Schiff zu sehen. Auf der Wiese neben der Böschung versuchen sich Hunde zu paaren. Mehr Verkehr ist hier nicht.

Im Dezember 1991 erschoss ein durchgeknallter Landwirt mal zwei Mitarbeiter des örtlichen Abwasserzweckverbandes, raste danach mit seinem mit Sprengstoff beladenen Auto in das Rathaus der Gemeinde Fockbek und richtete sich anschließend selbst. Sonst ist hier in der Gegend eher wenig passiert in den vergangenen hundert Jahren.

In einer Wohnung in der Itzehoer Chaussee mit Küche, Bad und zwei Zimmern begrüßen Jerome Rieper und Andreas „Andi“ Kolvitz auf dem grauen Sofa zu Kaffee und Kippe. Andi ist 42 Jahre alt, doch dieses Zimmer könnte auch das eines Achtzehnjährigen sein. Hinter dem Sofa an der Wand blickt ein Leopard Richtung Fernseher, daneben hängen Basecaps vom Wu-Tang-Clan und den New York Yankees. In der Schrankwand liegen Sonnenbrille, Parfumflakons und ein Ottifanten-Puzzle hinter Glas, im Regal stehen ein paar gerahmte Fotos, Windlichter, einige Bücher. Warum sein Zimmer so aussieht, dafür wird es später eine gute Erklärung geben. Jerome ist 39, trägt die Haare lang, raucht Selbstgedrehte, Kapuzenpulli, Jutebeutel. Typ Soziologiestudent im fortgeschrittenen Semester. Schaffte es als Schiedsrichter bis in die Landesliga.

„Unsere Geschichte“, sagt Jerome, „ist eine Siegergeschichte. Und Andi, der ist ein Held“

So weit, so unauffällig. Zwei WG-Bewohner in Steinwurfweite vom Nord-Ostsee-Kanal, näher dran ist nur der Dönerladen um die Ecke. Und doch ist den beiden Männern ein kleines Wunder gelungen. „Wenn ich Andi nicht kennengelernt hätte, wäre ich vielleicht in der Klapse gelandet“, sagt Jerome. Und Andi? Nicht unwahrscheinlich, dass Andi schon längst tot wäre, wenn es Jerome nicht geben würde. „Unsere Geschichte“, sagt Jerome, „ist eine Siegergeschichte. Und Andi, der ist ein Held.“

Die Geschichte beginnt im Frühjahr 2020 in Berlin-Moabit, genauer gesagt an einem Späti direkt an der U-Bahn-Station Birkenstraße. Jerome arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Immobilienmakler. Eigentlich hat er mal Wirtschaftsingenieur werden wollen, doch dann starb kurz nach einer gemeinsamen USA-Reise seine Freundin bei einem Verkehrsunfall. Das hat Jerome ordentlich aus der Bahn geworfen. Der Umzug nach Berlin war für ihn auch eine Flucht vor der Vergangenheit.

Als Immobilienmakler ist Jerome damals ziemlich erfolgreich. Für seine Abschlüsse streicht er mal 10.000, mal 50.000 Euro ein. Doch das viele Geld hat seinen Preis: Jerome hat keine wirklichen Freunde in Berlin, seine Wohnung verlässt er nur, um Immobilien zu verkaufen oder Cappuccino im Pappbecher zu trinken. Meist beim Späti an der U-Bahn-Station Birkenstraße. Ein einsamer Workaholic in einer an einsamen Workaholics nicht gerade armen Stadt.

Aber Kohle verdienen, das kann Jerome. Über seinen Bruder kauft er, kaum dass das Virus Deutschland erreicht hat, 700.000 OP-Masken aus China, verkauft sie in Deutschland weiter und macht 20.000 Euro Gewinn. Ein Krisengewinnler. Aber einer, der dann für 10.000 Euro noch mal Masken kauft, um sie kostenlos an bedürftige Menschen in seiner Umgebung zu verteilen. Und während er nun vor dem Moabiter Kiosk Masken verschenkt, fällt ihm ein dünner Kerl mit Käppi und Hoodie auf, der sich zum Frühstück drei Bier bestellt, sich ansonsten aber angenehm abhebt von der restlichen Klientel der lokalen Trinkerszene. Andi ist nicht laut, Andi bedankt sich höflich für die Maske, Andi trägt den Omas im Kiez die Einkäufe in die dritte Etage. Andi ist ein Typ, der Jerome gleich sympathisch ist.

Was Jerome zu diesem Zeitpunkt nicht wissen kann, aber bald erfahren wird: Andi ist seit zwanzig Jahren obdachlos, unter der Hecke eines nahen Restaurants hat er sich seinen Nachtplatz eingerichtet. Um seine Heroinsucht zu finanzieren, geht Andi betteln. Sechzehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ungefähr 3.000 Euro im Monat. Alles für die Droge. Gegen ihn laufen zig Strafverfahren wegen Schwarzfahrens. Er hat zwei Kinder, die schon als Babys in Pflegefamilien kamen und die er seitdem nicht wieder gesehen hat. Ein leiser, höflicher Mann mit gepflegten Fingernägeln, der den Omas aus der Nachbarschaft hilft und als heroinsüchtiger Obdachloser am unteren Ende der sozialen Leiter nach ein paar Euros vor dem Supermarkt fragt.

Diesem Typen, beschließt Jerome, möchte er helfen.

Im März 2020 macht er Andi ein Angebot: Während seines zweiwöchigen Besuchs in der schleswig-holsteinischen Heimat könne Andi, der Mann von der Straße, seinen Schlafsack unter der Hecke gegen Jeromes komfortable 55-Quadratmeter-Wohnung tauschen. Andi hat schon so viel Scheiße in seinem Leben erlebt, dass er dem Angebot zunächst nicht traut, sich dann aber darauf einlässt und auf einmal wieder erlebt, was es bedeutet, ein Zuhause zu haben: Heizung, Licht, ein voller Kühlschrank, eine Toilette und vor allem eine Tür zum Abschließen.

Das klingt alles total toll, wenn man zum ersten Mal die Geschichte von Jerome und Andi hört. Der einsame, aber reiche Immobilienmakler mit dem vollen Konto und dem großen Herzen lässt den heroinsüchtigen Obdachlosen mitten in der Coronapandemie bei sich wohnen. Lässt ihn bei sich schlafen und auf seiner Couch seine Drogen konsumieren. Geht das Risiko ein, dass dieser Fremde seinen Plasmafernseher verscherbelt, um damit die nächsten Heroinkügelchen zu kaufen, immer auf der Flucht vor dem Monster namens Turkey.

Doch dann, wenn man ein bisschen sinniert über diese wundersame Wendung, denkt man: Würde man auch so weit gehen und einen Obdachlosen bei sich wohnen lassen? Nicht nur in nette Gespräche verwickeln, mal fünf Euro dalassen und ein paar Bananen vom Supermarkt mitbringen. Sondern ihm den Schlüssel geben und darauf vertrauen, dass alles gut geht?

Kein Sozialarbeiter dieser Welt würde dazu raten, es Jerome gleichzutun. Kein Suchttherapeut, kein Psychologe, kein Polizist

Jerome diagnostiziert sich selbst „ein völlig übersteigertes Helfersyndrom“, während er auf dem Sofa vor dem wachsamen Leoparden über die Anfänge seiner Geschichte mit Andi nachdenkt. Kein Sozialarbeiter dieser Welt würde dazu raten, es Jerome gleichzutun. Kein Suchttherapeut, kein Psychologe, kein Polizist. Was Jerome da gemacht hat, lässt sich jedoch nur zum Teil mit diesem „völlig übersteigerten Helfersyndrom“ eines Streetworker-Novizen erklären. Jerome hat Andi unter die Arme greifen wollen, weil er ihn gernhat. Und Freunde – auch die, die es noch werden wollen – sich nun mal unter die Arme greifen. So einfach ist das. Und so wunderbar.

Denn als Jerome wiederkommt und sowohl Andi als auch seinen Fernseher in seiner Wohnung findet, macht er ihm noch ein Angebot. Ob er nicht dauerhaft einziehen wolle. Was hätten diese zwei Wochen für einen Sinn gehabt, denkt sich Jerome, wenn sein Kumpel anschließend wieder unter der Hecke pennen muss, wo ihm besoffene Teenager die Schuhe anzünden, man für zwei Flaschen Bier zusammengetreten wird und wie ein Zombie durch den Alltag stolpert, immer auf der Treibjagd nach dem braunen Teufelszeug. Und so zieht Andi endgültig bei Jerome ein.

Fünf Jahre später wohnen die beiden immer noch zusammen. Andi ist inzwischen clean. Er ist krankgeschrieben, damit die böse Wunde an seinem Unterschenkel endlich heilen kann. Er wohnt das erste Mal in seinem Leben außerhalb von Berlin. In Westerrönfeld. Raus aus dem alten Umfeld, rein in die herrlich sichere Bürgerlichkeit in der Itzehoer Chaussee, mit den Käppis an der Wand und dem „Eau de Iceberg“ in der Vitrine. Früher, auf der Straße, da trug Andi nur einen einzigen persönlichen Gegenstand mit sich herum, der ihm wirklich heilig war: ein kleiner Teddybär, den er eigentlich seinem Sohn schenken wollte. Dieses bisschen Plüsch war Andis einzige echte Erinnerung an ein Leben, in dem er fast ein richtiger Vater geworden wäre.

Auf einem Sofa zu chillen, die Wand zu schmücken, den Kühlschrank zu befüllen, das muss Andi erst wieder lernen. Dass er dazu überhaupt eine Chance bekommen hat, dass er einen Menschen gefunden hat, der ihm gleich mehrfach dabei half, den Karren seines Daseins aus dem Dreck zu ziehen – das ist für Andi manchmal immer noch nicht zu glauben.

Andi sagt: „Irgendwann will ich das wiedergutmachen.“ Jerome antwortet: „Wir haben uns einmal fest umarmt – das hat gereicht.“ Jerome ist jetzt kein Immobilienmakler mehr. In einem Akt der eigenen Befreiung hat er vor Jahren auf einem Festival in den frühen Morgenstunden den Entschluss gefasst, die ganze Idee von Berlin – Kohle scheffeln, gut betucht vereinsamen – in die Tonne zu treten und wieder in seine Heimat zurückzukehren. In das Haus, das er vor ein paar Jahren gekauft hat. Also hat er alles hingeschmissen, durch die Absage eines einzigen Notartermins tatsächlich auf eine Provision von 50.000 Euro verzichtet und Andi gleich mitgenommen.

Über ihre unglaubliche Geschichte haben Andi und Jerome ein Buch geschrieben beziehungsweise es von Autor Benedikt Herber schreiben lassen. „Zwei neue Leben“ heißt es und ist wirklich richtig gut geworden. Denn natürlich braucht es für so eine Geschichte, mit all ihren Höhen und Tiefen, Wendungen und Dramen, mindestens ein ganzes Buch, um der Sache gerecht zu werden.

Die Rettung seines Freundes Andi Kolvitz hat Jerome Rieper circa 100.000 Euro gekostet. Er hat zwar jetzt einen neuen Job in der Notrufzentrale einer Autovermietung, aber auch Termine bei der Schuldnerberatung, weil noch so einige Rechnungen offen sind aus den vergangenen Jahren. Jerome war mal reich, jetzt ist er arm. Dafür sitzt er neben Andi und sieht beneidenswert zufrieden aus.

„Ich schlafe wieder“, sagt Jerome. „Ich esse wieder. Ich bin raus aus dem Hamsterrad.“

Ohne Andi wäre er in der Klapse gelandet. „Andi ist Familie, Bruder, Cousin, was auch immer“, sagt Jerome.

„Jerome ist mein Bruder“, sagt Andi.

Er macht sich Sorgen, manchmal Vorwürfe, weil sein Buddy heute zur Schuldnerberatung muss, während er früher den Junggesellenabschied seines Bruders in Las Vegas sponserte. Andi hat keine Ahnung davon, wie seelenlos und wenig erfüllend so ein Leben in materiellem Wohlstand, aber emotionaler Armut sein kann. Jerome ist in dieser Hinsicht abgehärtet. Ein bald Vierzigjähriger, der schon seine große Liebe beerdigen musste und sich neu erfunden hat. Gelbe Briefe, rote Briefe? Machen ihm, der weiß, wie schnell Geld fließen kann, keine großen Sorgen. „Morgen geht die Sonne wieder auf“, sagt er, „und im Notfall habe ich immer noch meinen deutschen Pass.“ Wie viel es wert sein kann, ausgerechnet in einem Sozialstaat zum Sozialhilfefall zu werden, hat Jerome mit Andi hautnah erleben können.

Und mal sehen, was die Zukunft bringt. Jerome hat jetzt eine Freundin und ist sehr verliebt. Andi wiederum hat seit gut eineinhalb Jahren wieder Kontakt zu seinem Sohn und seiner Tochter. Sein Sohn wohnt jetzt sogar bei ihm und Jerome. In seinem früheren Leben war Andi ein Junkie, obdachlos und nur noch existent, um das nächste Braun zu besorgen. Jetzt nennt ihn eine junge Frau „Papa“, und er nennt sie „Engelchen“. Und sein jüngerer Sohn findet bei ihm Unterschlupf und fragt nach seinem Rat. Andi ist jetzt Vater und kein Pflegefall mehr.

Zum Heft