Stolz und Urteil

Marschiert Russland demnächst in Estland ein, um die russischsprachige Minderheit zu befreien? In der estnischen Grenzstadt Narva prallen Angst, Propaganda, Geschichte und Nationalbewusstsein aufeinander

Text: Kolja Haaf; Bild: Max Sher

„Alle roten Nelken sind weg“, sagt Marija, die Blumenverkäuferin. „Oder sehen Sie noch eine rote Nelke? Nein, sehen Sie nicht.“ Dann, wie oft im russisch geprägten Osten Estlands, geht die anfängliche Ruppigkeit in eine gewisse Milde über. Es sei eben Narva, sagt Marija. In dieser Stadt würden alle am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“, rote Nelken kaufen, um sie an den Kriegsdenkmälern abzulegen: Alt und Jung, Groß und Klein. Schließlich habe man damals die Nazis besiegt. Was sie davon halte, dass unten an der Festung dieses große Plakat hänge, das Putin als Hitler zeigt? „So was gehört sich nicht“, sagt Marija. „Aber dieses Poster ist nur die Meinung von einer einzigen Person!“

Die Situation sieht so aus: zwei Städte, durch den Fluss Narva getrennt. Auf beiden Seiten je eine bedrohliche mittelalterliche Festung. Auf der Ostseite des etwa hundert Meter breiten Flusses die russische Stadt Ivangorod. Gegenüber auf der Westseite der estländische Zwilling Narva, 53.000 Einwohner, von denen 87 Prozent ethnische Russen und 95 Prozent russische Muttersprachler sind. Es ist die russischste Stadt der Europäischen Union, in der spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Kampf um die Seelen der Einwohner tobt.

Dieser Kampf hat seinen jährlichen Höhepunkt am 9. Mai, dem russischen „Tag des Sieges“. Überall in Russland wird der Sieg über den Faschismus gefeiert – und unter Putin immer mehr auch der Kampf gegen die Ukraine und ihre Unterstützer. Zum dritten Mal findet heute auf der russischen Uferseite eine große patriotische Show statt – mit Bühne und riesigen LED-Wänden, alles so ausgerichtet, dass man es auch auf der estnischen Flussseite sehen kann. Dort kontert man mit einem großen Plakat an der Außenwand der diesseitigen Festung, gut sichtbar vom russischen Ufer. Es zeigt einen Kopf, halb Wladimir Putin, halb Adolf Hitler. „PUTLER – WAR CRIMINAL“ steht drauf.

Das Poster ist die Idee von Maria Smorzhevskikh-Smirnova, der Direktorin des Narva-Museums, das in der Grenzfestung untergebracht ist. Sie trägt ein blau-weißes Burgherrinnen-Kleid und führt hastig durch ein Labyrinth aus mittelalterlichen Stiegen, engen Gängen und Rittersälen. Gleich muss sie eine neue Ausstellung im Burghof eröffnen, in der die Zerstörung der Stadt durch die Sowjets thematisiert wird – auch diese Veranstaltung ist natürlich bewusst auf den „Tag des Sieges“ gelegt.

Russlands glorreiche Geschichte wird zur Interpretation der Gegenwart genutzt: Russland hat nie einen Krieg begonnen, sondern immer nur auf Unrecht reagiert, wie auch heute in der Ukraine

„‚Wir werden dir das Genick brechen!‘ Das ist ungefähr der Tonfall der Drohungen, die ich bekomme“, sagt sie. Weil sie die Außenmauer der Grenzfestung nutze, um der russischen Show am 9. Mai etwas entgegenzusetzen, würden sie viele in der Stadt hassen. „Die Menschen hier schauen russisches Fernsehen, viele leben kulturell eigentlich in Russland. Und es ist nicht nur das Fernsehen und das Internet.“ Sie zeigt Fotos auf ihrem Handy: Eine Art Minizeppelin im Himmel hoch über ihrem Garten. Ein russischer Spionageballon, erklärt sie. Eine Vermutung, die auch die estnische Grenzpolizei teilt. Und letzten Sommer hätten die Russen nachts die Bojen auf dem Fluss entfernt, die den Grenzverlauf markierten. Beides sei dazu gedacht, den Menschen in Narva die ständige russische Präsenz zu demonstrieren und die estnischen Grenzbeamten zu provozieren. Die 9.-Mai-Show sei natürlich Teil dieser Taktik. „Die Einwohner Narvas sollen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem großen, glorreichen Land vermittelt bekommen“, sagt Smorzhevskikh-Smirnova. „Gleichzeitig wird diese glorreiche Geschichte zur Interpretation der Gegenwart genutzt: Russland hat nie einen Krieg begonnen, sondern immer nur auf Unrecht reagiert, wie auch heute in der Ukraine.“

Durch die Festungsmauern hört man gerade tatsächlich die Liveübertragung von Putins Rede auf dem Roten Platz in Moskau, in der er den Krieg gegen Nazideutschland mit dem Krieg in der Ukraine gleichsetzt. Wieder am Fluss sieht man am anderen Ufer alte Sowjet-Kriegsfilme über die großen Bildschirme flimmern, bis die eigentliche Show mit Schlagern und folkloristischen Tanzeinlagen beginnt.

Der baltische Staat Estland hat gerade mal 1,3 Millionen Einwohner, rund 300.000 zählen zur russischsprachigen Minderheit. Viele von ihnen sind Nachkommen der sowjetischen Besatzer, die Estland – wie auch Lettland und Litauen – im Jahr 1940 annektierten. Von 1941 bis 1944 war das Land von den Nazis besetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele sowjetische Arbeiter und Soldaten ins Land. Auch die Eltern der Schwestern Rosa und Alya. Beide sind ethnische Tatarinnen, haben die estnische Staatsbürgerschaft, fühlen sich aber eher zu Russland hingezogen. „Ich kann nicht glauben, wie die Ukrainer uns das antun konnten“, sagt Rosa, während sie an einem sowjetischen Kriegerdenkmal in Narva Blumen ablegt.

Wie Rosa und Alya scheinen sich in Narva viele mit den russischsprachigen Einwohnern der Ostukraine zu identifizieren, manche klagen über eine regelrechte „Russophobie“ – ein Wort, das auch Putin gern in seinen Reden verwendet. Für Russland gilt dabei die vermeintliche (und manchmal auch faktische) Unterdrückung russischer Minderheiten in Staaten wie Estland, Lettland oder auch Moldau stets als möglicher Kriegsgrund, mit dem es seine imperialistische Politik rechtfertigt. Um die russische Minderheit zu befreien, könnte Putin als Nächstes in Estland einmarschieren, so die Befürchtung, mit der die frühere estnische Ministerpräsidentin und heutige EU-Ratspräsidentin Kaja Kallas die EU-Staaten zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine bewegen wollte.

Trotz der Angst vor dem übermächtigen Nachbarn tritt die estnische Regierung – nun unter Kallas’ Nachfolger Kristen Michal – der russischen Einflussnahme selbstbewusst und unbeirrt entgegen. In diesem Frühjahr entzog man russischen und belarussischen Staatsbürgern das Recht, an Kommunalwahlen teilzunehmen. Auch das Blumenablegen an sowjetischen Kriegerdenkmälern oder alten Sowjetpanzern, die in den Augen der estnischen Behörden den Krieg verherrlichen, ist seit kurzem verboten. In den nächsten Jahren soll Estnisch die alleinige Unterrichtssprache an öffentlichen Schulen werden, russischsprachige Schulen werden geschlossen.

„Man zwingt uns, Estnisch zu sprechen, und verbietet uns, russische Fahnen zu schwenken! Ist das eine Demokratie?“, fragt Vadim, 31, der extra für den 9. Mai aus der Hauptstadt Tallinn in seinen Geburtsort Narva gekommen ist. Vadim ist sich sicher, dass die russischsprachige Minderheit unterdrückt wird. „Geh bis zum Ende im Bösen“, steht auf seinem Hoodie, mit dem er am Flussufer entlangspaziert. Bei einer Umfrage, glaubt er, würde sicher herauskommen, dass siebzig Prozent der Menschen in Narva zu Russland gehören wollen.

Und die vielen Menschen, die beim zeitgleich auf dem Rathausplatz stattfindenden Europa-Fest seien? Er senkt die Stimme: „Ich habe dort keine Gesichter erkannt. Wer weiß, vielleicht haben sie die Leute aus anderen Städten hergeholt, damit es voller aussieht.“

In Deutschland seien jetzt die Enkel der Nazis an der Macht, und die wollten wieder ein faschistisches Europa, sagt Kyrill, dessen Großväter auf zwei Seiten gekämpft haben: für die Rote Armee der eine, gegen die sowjetische Besatzung der andere

Es ist also auch ein Showdown der Shows, der am Nachmittag steigt. Am russischen Ufer der Narva Putins Propagandafest, mitten in der Stadt auf dem Rathausplatz das Europa-Fest mit hippen Streetfood-Buden und einem Publikum, das sich äußerlich kaum von Menschen in deutschen Städten unterscheidet. Und während am Fluss die Kosakenchöre schmettern und Säbel durch die Luft fliegen, tritt vor dem Rathaus der estnische Rapper Nublu auf, der ein russisches Mädchen aus Narva besingt. An Infoständen werden Flyer der Europäischen Kommission verteilt, am Fluss flimmert die Parole „Wir werden siegen!“ über den Bildschirm. Dazu marschiert eine starrgesichtige Kleinstarmee russischer Schönheiten auf der Stelle.

Am estnischen Narva-Ufer patrouilliert viel Polizei. Russische Flaggen und ähnliche Symbole sind verboten, Alkohol auch. Zwei betrunkene Rocker werden festgenommen, gerade als das russische Liebeslied „Katjuscha“ seinen Höhepunkt erreicht: „Fröhlich singend ging heimwärts Katjuscha, einsam träumt der sonnenhelle Strand.“ Einer der Rocker widersetzt sich und wird von einem Polizisten niedergeschlagen.

„Seht ihr, wie aggressiv die sind?!“ Kyrill steht mit seiner Frau Natalja und seiner kleinen Tochter am Ufer und schaut der Festnahme zu. Er sei früher ein Krimineller gewesen, sagt er grinsend, aber jetzt ein anständiger Geschäftsmann. Was er anscheinend noch ist: die estnische Zerrissenheit in Person. Der eine Großvater sei ein Held der Roten Armee gewesen, der andere, auch ein verdammter Held, habe gegen die sowjetische Besatzung gekämpft. Deshalb kotze es ihn an, so Kyrill, wenn ihm irgendjemand erklären wolle, was er über Russland, Europa und die Ukraine zu denken habe. Seiner Ansicht nach sei das Anti-Putin-Poster ganz klar faschistisch – „und wir wollen nicht, dass Europa wieder faschistisch wird. In Deutschland sind jetzt die Enkel der Nazis an der Macht, und die wollen wieder ein faschistisches Europa.“

Oleksandr Vivcharchuk, vierzig, ist ukrainischer Flüchtling und an diesem Tag weder am Fluss noch am Rathaus. In so gut wie jeder anderen Stadt in der EU würden Flüchtlinge aus der Ukraine akzeptiert, aber hier sei das anders. „Einem ukrainischen Freund von mir wurde heute Morgen von einem Kollegen zum Tag des Sieges gratuliert. ‚Was für ein Festtag ist das, wenn der Krieg weitergeht?‘“, habe er geantwortet. Daraufhin habe der andere entgegnet: „DU bist hier doch der Besatzer!“ Solche verdrehten Sprüche müsse man sich in Narva als Ukrainer ständig anhören. Immerhin habe er hier einen Job gefunden, mit dem er seine vier Kinder ernähren kann, die Familie seiner Frau lebt auch in Narva. Er will noch den Raum des Ukraine-Vereins zeigen, der in einer Schule untergebracht ist. Mehr Ukraine-Devotionalien auf dreißig Quadratmetern sind kaum vorstellbar.

„Als ich hergezogen bin und im Ukraine-Verein Landsleute getroffen habe, war ich überrascht, wie kleinlaut sie waren“, sagt Vivcharchuk. Er habe es beinahe als eine Art Mission empfunden, diesen Leuten vorzuleben, dass sie sich nicht verstecken müssen. Dass sie zum Beispiel öffentlich ukrainisch reden sollten statt russisch. Aber jeden Tag müsse er sich deshalb Blödsinn anhören. Sein Chef habe ihm gesagt, er solle in die Psychiatrie, weil er nicht die russische Sicht der Dinge teile. „Aber natürlich sind nicht alle Russischsprachigen so“, es seien nicht alle „Watniks“ – so nennen Ukrainer Menschen, die Putins Propaganda nachplappern.

Ein letzter Gang ans Ufer der Narva. Die Museumsdirektorin Maria Smorzhevskikh-Smirnova hat es endlich aus dem Labyrinth ihres Museums ins Freie geschafft. Die Show am Fluss ist zu Ende. Im letzten Abendrot hat sich an der Stelle, an der der Fluss am engsten ist, auf beiden Uferseiten jeweils noch eine kleine Gruppe versammelt und singt zusammen über das Flussrauschen hinweg einen letzten Sowjetschlager. „Niemand will in Russland leben, gleichzeitig wollen sie nicht darauf verzichten, zu etwas scheinbar ganz Großem zu gehören“, sagt Smorzhevskikh-Smirnova – und hat noch einen Vorschlag: „Wer Russland so großartig findet – bitte! Es ist nur hundert Meter entfernt!“

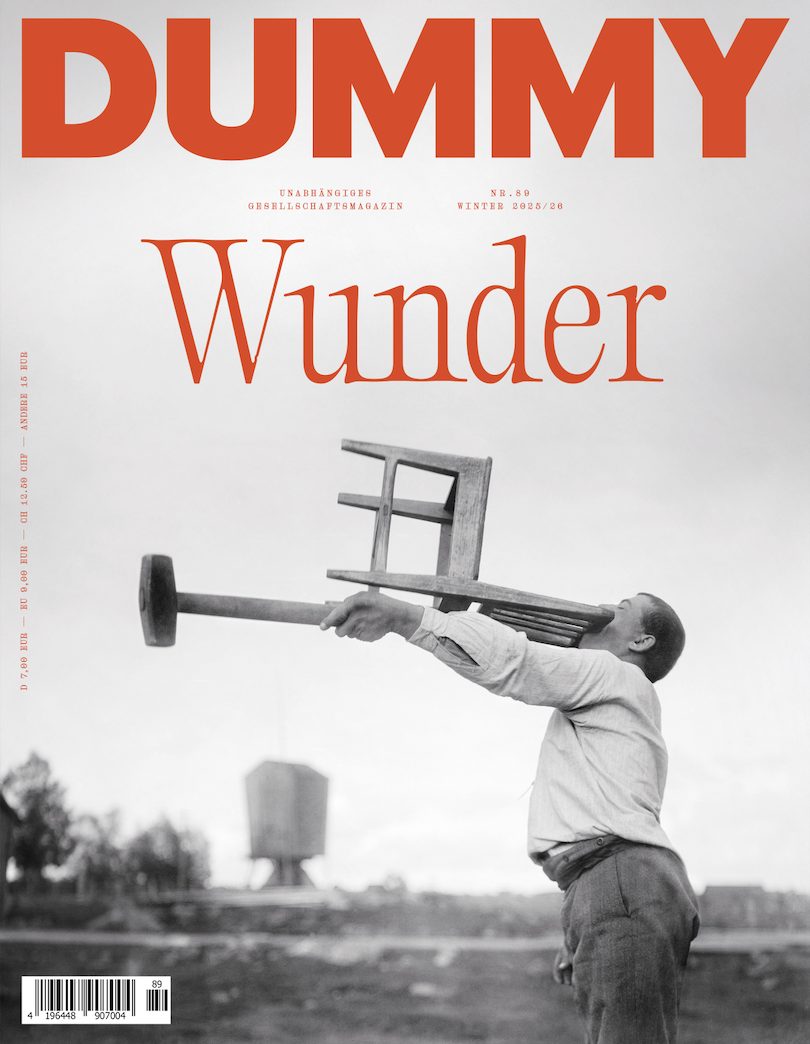

Zum Heft