Diese entsetzliche Lücke

Zwischen Panama und Kolumbien klafft der Darién Gap – ein Stück Dschungel, das mehr Flüchtende als je zuvor durchqueren, um nach Nordamerika zu kommen. Fünf Tage auf einer der gefährlichsten Reisen der Welt

Von Nadja Drost; Fotos: Carlos Villalon; aus: DUMMY „Unten & Oben“, Nr. 68, 2020; neu editiert 31.1.2024

Es dämmert schon, als zwei Dutzend Menschen das Lager mitten im Regenwald erreichen, schwer beladen mit Rucksäcken, Zelten und Umhängetaschen, die Schuhe vom Schlamm bedeckt. Auf der Lichtung, die sich plötzlich im dichten Regenwald öffnet, liegen bereits mehrere Männer in Hängematten, unter einer großen Plane ist eine Art Küche mit einem Holztisch, offenen Feuerstellen und einigen geschwärzten Töpfen zu erkennen.

Es sind Flüchtende aus Pakistan und Kamerun, die bereits eine weite Reise hinter sich haben – aber das schwerste Stück kommt jetzt. Die Männer aus Pakistan ruhen sich erst mal aus, während sich die Afrikaner am nahen Fluss den Dreck der vergangenen Tage abwaschen. Unter ihnen Sandra, eine 23-Jährige mit lockigem Haar, aus dem blonde Strähnen herauswachsen. Erschöpft legt sie ihren Rucksack ab, setzt sich auf einen Baumstamm und hält ihr Knie umklammert, dass sie sich verdreht hat. Wie ihre Freundin Benita, die sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an einen Baum lehnt und niemand Bestimmten fragt: „Wie viele Tage noch?“ Doch niemand kennt die Antwort.

Der Darién Gap ist das fehlende Stück in der Straßenverbindung zwischen Nord- und Südamerika, der Panamericana. Hier ist das Netz von Schnellstraßen, das von Alaska bis nach Feuerland reicht, unterbrochen – durch neunzig Kilometer bergigen Urwald zwischen Kolumbien und Panama, die sich nur zu Fuß bewältigen lassen. Lediglich ein paar indigene Völker leben an diesem unwirtlichen Ort, der ein Korridor für Drogenkuriere ist und die Heimat von Jaguaren und Giftschlangen. Doch nichts davon hält jedes Jahr Tausende von Migranten aus Afrika, Südasien oder dem Nahen Osten davon ab, den Darién Gap zu durchqueren – in der Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA. In letzter Zeit sind es auch zunehmend Menschen aus China, die nach Ecuador fliegen, für das sie kein Visum benötigen und dann den Weg nach Norden antreten.

Die bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Kamerunern und Pakistanern hat bereits 25 Kilometer hinter sich, teils über steile Dschungelpfade, teils durch unwegsames Dickicht. Hier im Lager werden sie die Schlepper treffen, die sie weiter in den Dschungel führen – bis zur panamaischen Grenze. Es ist ein ausgeklügeltes System, das die Migranten kaum durchschauen. Viele wissen nicht mal, wie lange es dauern wird, den Urwald zu durchqueren.

Die Kameruner haben schon nach zwei Tagen kaum noch Proviant und drängen sich um Reis und Hühnchen, inmitten des Regenwaldes ein unfassbarer Luxus. Ein Kameruner zieht einen Hundert-Dollar-Schein hervor und zahlt für Sandra und Benita mit. Sie nennen ihn „Pastor“, weil er so oft die Bibel zitiert. Bevor er Kamerun verlassen musste, habe Gott ihm offenbart, dass die Reise nicht leicht würde und er die anderen schützen müsse, erzählt er. Sie würden bewaffneten Räubern begegnen, sie würden Leichen sehen, aber sie sollten sich vor alldem nicht fürchten.

Der muskulöse Pastor ist auf der Reise zum Anführer der Gruppe geworden. „Wann können wir wirklich ausruhen?“, fragt ihn Sandra, doch weder Pastor noch die anderen haben eine Antwort. Auch die Schmerzmittel, nach denen Sandra für sich und Benita fragt, gibt es nicht. Stunden später, als alle schlafen, sieht man nur ein Zelt erleuchtet und die Silhouette eines Mannes. Es ist Pastor, kniend im Gebet.

Schon immer undurchdringlich für Eroberer und Ingenieure

Spanische Kolonisatoren, geschäftstüchtige Ingenieure, wagemutige Abenteurer – am „Tapón de Darién“ – dem Darién-Hindernis – sind schon viele Menschen gescheitert. Als die Schotten hier im 17. Jahrhundert eine Kolonie errichten wollten, gingen sie dabei fast bankrott. 1854 verirrte sich eine Gruppe von Ingenieuren der US-Marine auf der Suche nach einer möglichen Kanalroute zwischen Atlantik und Pazifik im Dschungel, sieben von ihnen verhungerten. Ab den 1990er-Jahren nutzten marxistische kolumbianische Farc-Guerillas und ihre schlimmsten Gegner, die rechtsgerichteten Paramilitärs, den Darién jahrzehntelang als Versteck. Da die Gegend an der Grenze liegt, war sie zudem schon immer eine wichtige Route für den Waffen- und Drogenschmuggel, ein ideales Operationsgebiet für bewaffnete Gruppen, die jeden bestrafen, der sich ohne Erlaubnis in den Dschungel wagt. Missionare, Orchideenjäger, Rucksacktouristen – alle wurden Opfer von Entführungen. Heute haben sich die Kämpfer der Farc dank des Friedensabkommens mit der kolumbianischen Regierung aus dem Darién zurückgezogen. Die Paramilitärs wurden bereits Ende 2017 offiziell demobilisiert, aber viele ihrer Gruppen erfanden sich neu als Drogenkartell. Die größte von ihnen, die Urabeños, kontrolliert heute ganze Teile des Gap. Wer letztlich in den Darién hineindarf und wer nicht, bestimmen sie. Die Migranten werden toleriert, solange die Urabeños an deren Schicksal mitverdienen und niemand ihre Drogengeschäfte stört. Schlepper, die sich nicht daran halten, werden regelmäßig ermordet.

Von alldem ahnten die Kameruner und Pakistaner nichts, als sie ihre Heimatländer verließen und auf dem Weg in die USA zunächst in Südamerika ankamen. Sie wussten nur, dass sie Panama durchqueren mussten, um nach Nordamerika zu kommen – und dass der einzige Landweg dorthin durch den Darién führt. Vielleicht hätten sie angesichts der Geschichten von Gewalt und Terror Angst bekommen, vielleicht hätten sie die Geschichten aber auch kaltgelassen, denn Gewalt und Terror kennen alle aus der Heimat.

In ihrem Land gehören die Kameruner zur englischsprachigen Minderheit des Landes; sie waren vor den massiven Repressionen der frankophonen Regierung geflüchtet. Vor vier Jahren hatte der Terror seinen Höhepunkt erreicht, nachdem die Regierung französischsprachige Lehrer und Anwälte an anglophonen Schulen und Gerichten eingesetzt hatte und die Proteste dagegen niederschlug. Bis Ende letzten Jahres hatte der weltweit wenig beachtete Konflikt schätzungsweise 3.000 Tote gefordert und etwa 700.000 Kameruner vertrieben.

Fast jeder der Kameruner auf der Route hatte die staatliche Gewalt selbst erlebt. Bei Sandra war das Militär während des Abendessens in das Haus der Familie eingedrungen, hatte ihren Bruder mitgenommen und erschossen. Als die Soldaten das Haus in Brand steckten, floh sie in den Busch, doch die Soldaten fanden und vergewaltigten sie. Auch der Bruder ihrer Freundin Benita wurde getötet. Benita war im Nebenzimmer, als sie den Schuss hörte. „Ich habe versucht, seinen Kopf wieder zusammenzusetzen“, erzählt sie, „vergeblich.“

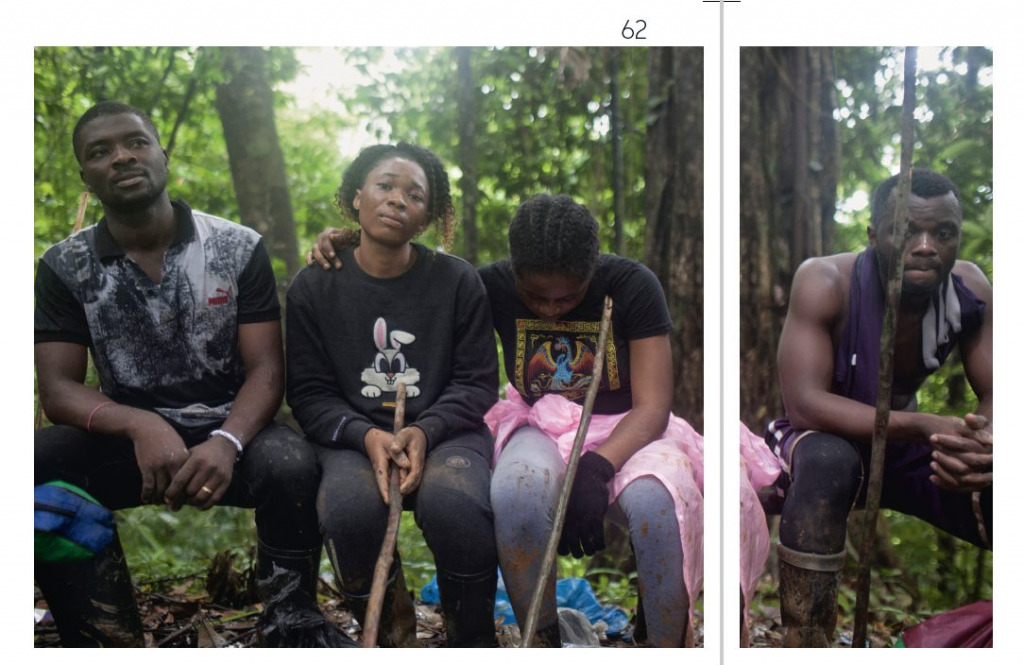

sie sich an den Beinen verletzt – und hoffen, dass sie es dennoch bis

zur ersten Siedlung in Panama schaffen

Seit die USA und die EU verstärkt versuchen, die Fluchtrouten zu schließen, ist es für Menschen, die vor Armut, Krieg und Terror fliehen, schwieriger geworden, ins sichere Ausland zu kommen. Viele machen sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer, andere entscheiden sich für die weniger bekannte, aber kaum weniger riskante Route durch Mittelamerika. Allerdings gibt es selten Bilder von Migranten, die beim Versuch, den Darién zu durchqueren, sterben. Wohl auch deshalb hat sich die Zahl der Flüchtenden, die diesen Weg wählen, verdreifacht – von 2017 bis 2019 auf 24.000 Menschen.

Meist führt die Flucht zunächst über südamerikanische Länder wie Ecuador und Brasilien, die relativ laxe Einreisebestimmungen haben. Auch Benita war nach Ecuador geflogen, bei einem Zwischenstopp in Istanbul hatte sie sich den anderen Kamerunern angeschlossen, die ihr von der Darién-Lücke erzählten, die direkt in die USA führe. „Wir können einfach dorthin laufen?“, hatte sie gefragt, und alle hatten genickt.

Doch ganz so einfach war es nicht: Von Ecuador aus kam die Gruppe zunächst mit dem Boot nach Kolumbien. In dem Küstenort, wo sie von Bord gingen, hat man sich längst auf die neue Klientel eingestellt. „Amigo, amigo. Panamá, Panamá“, rufen die Mitarbeiter der Schlepper den Ankommenden zu. Entlang der Strandpromenade reihen sich Restaurants aneinander, laute Musik dröhnt aus Lautsprechern. In den Läden gibt es Flip-Flops und Tauchermasken für den Strandurlaub – und Macheten und Zelte für den Marsch durch den Urwald. Nicht alle Flüchtenden, die ankommen, wissen, dass sie zu Fuß nach Panama gehen müssen, dass weder ein Bus noch ein Boot auf sie wartet. Viele ziehen einen Rollkoffer oder schleppen schwere Seesäcke mit sich. Manche kommen in Winterjacken, andere in Lederschuhen oder leichten Kleidern. Die Pakistaner hatten auf YouTube gesehen, wie sich Menschen durch den Schlamm kämpften, und sich Gummistiefel und Regenponchos gekauft.

Weil die meisten Flüchtenden kein Spanisch sprechen und die Schlepper kein Englisch, ist die Kommunikation vor Ort schwierig. Die Kameruner hatten nur ein Foto dabei und einen Namen: Ein Mann namens Junior hatte ihnen versprochen, dass sie für fünfzig Dollar pro Kopf einen Führer bekämen, der sie durch den Dschungel und über die Grenze geleiten würde – an einen Ort, den er nur „el río“ nannte, den Fluss.

Die Lebenden und die Toten

Am Morgen nach ihrer Ankunft auf der Lichtung wurde die Gruppe von sintflutartigen Regenfällen geweckt, die den Boden in eine riesige Pfütze verwandelt hatten. Die Feuchtigkeit, die in Pullover, Unterwäsche und Decken eindrang, war von Anfang an ein Problem. Da sie viele Flüsse durchwaten mussten, waren alle ständig nass. In den Stiefeln stand das Wasser, bei manchen schälte sich die Haut an den Füßen ab.

Nachdem sich der Regen gelegt hatte, ging die Flucht weiter – in rosa, gelben und blauen Ponchos, was der Gruppe etwas unpassend Fröhliches gab. Neue Schlepper schlossen sich dem Tross an in der Hoffnung, die Taschen der Flüchtenden bald gegen Bezahlung tragen zu dürfen.

Der Weg aus der Lichtung führte geradewegs einen Berg hinauf, anschließend ging es steil abwärts, dann den nächsten Hang hinauf, danach immer wieder hinab und hinauf. Durch das Blätterdach der Bäume sah man nur wenig Himmel. Die Pakistaner bildeten meist die Spitze, oft saßen sie schon bei einer Dose Red Bull zusammen, als die anderen zu ihnen aufschlossen.

Ganz am Ende humpelte Benita, gestützt von Pastor und einem weiteren Kameruner. Schon für die anderen war das Auf und Ab beschwerlich, für Benita, die ihr Knie kaum noch beugen konnte, war es die Hölle. Pastor schob sie die steilen Abschnitte hinauf, während sie vor Schmerzen weinte. Die Abstiege waren noch schwieriger. Viele aus der Gruppe verloren im Morast das Gleichgewicht und griffen vergebens nach einem Ast oder einer Liane.

Nach stundenlangem Marsch kamen sie schließlich zu einem Platz, der mit Knochen und Stoffresten bedeckt war. Man konnte ein menschliches Skelett erkennen, an dem Fleischreste und Stofffetzen hingen. Einer der Schlepper kannte den Toten und bezeichnete ihn als „Hindu“, so nennen die Kolumbianer alle, die aus Südasien stammen. Der Hindu sei vor zwei Monaten im Lager der Schlepper aufgetaucht und in so schlechtem Zustand gewesen, dass sie ihm von der Tour abgeraten hätten.

Irgendwann, später am Tag, hörten sie plötzlich Geräusche im Unterholz. Ein Trupp von jungen Männern, alle in Gummistiefeln und schwer beladen mit Paketen, bahnte sich behände und schnell den Weg durch die Wildnis. Es waren Drogenkuriere, die Kokain transportierten und die Gruppe kaum beachteten.

Einen Tag später erreichten sie den Fluss. Für die Schlepper war das das Ende der Strecke. Die Gefahr, von der panamaischen Grenzpolizei erwischt zu werden, wurde zu groß, ihnen allen drohte jahrelange Haft wegen Menschenschmuggels. Die Gruppe solle einfach dem Fluss folgen, dann seien sie bald am Ziel. Erst viel später merkten die Kameruner, dass einige der Schlepper ihre Taschen durchwühlt und vieles gestohlen hatten. Benitas Pass war weg, auch Pastors Beutel mit seinem Ausweis hatten sie mitgenommen. Immerhin nicht die Bibel, in die er sein Geld geklebt hatte.

Auf dem weiteren Weg verfielen sie in Monotonie, es gab viel Zeit für Gedanken. So wenig wie Sandra konnte auch Benita vergessen, was sie in Kamerun erlebt hatte. „Ich habe so viel Schmerz durchlebt“, sagte sie, „dass ich es nicht mehr ertragen kann.“ Die Bilder ihres getöteten Bruders, die sie ständig vor sich sah, waren für sie „das Problem in meinem Kopf“. Manchmal traf sie der Gedanke, nicht zu wissen, wo ihre Familie war, mit solcher Wucht, dass sie schreiend umherlief. „Ich werde in den Fluss gehen“, sagte sie zu Pastor, der ihr nur antwortete, dass ihre Familie dann niemals ihre Leiche sehen werde.

Ohne die Schlepper war die Gruppe nun ständig in Gefahr, sich zu verirren. Wie in jedem Dschungel kann man auch durch den Darién tagelang laufen und schließlich wieder dort landen, von wo man aufgebrochen ist. Als die besten Wegweiser erwiesen sich schließlich die Sachen, die andere Flüchtende absichtlich zurückgelassen hatten, um ihren Nachfolgern zu helfen: Plastik- oder Stoffstücke an Ästen, mal ein Rucksack, Schuhe, leere Sardinenbüchsen. Nach und nach wurden die Gegenstände größer: Biwaks, die neben Büschen lagen, Zeltstangen, die zwischen Steine geklemmt waren – offenbar hinterlassen von Menschen, die dachten, sie seien kurz vor dem Ziel.

Nach jeder längeren Pause wurde es mittlerweile schwerer, sich wieder aufzuraffen. Schließlich kamen sie auf eine kleine Lichtung, die bereits als Zeltplatz genutzt worden war. Ein Ort, der so hoch über dem Fluss lag, dass sie bei einer Sturzflut sicher wären. Die Schlepper hatten erzählt, dass sie nach einem heftigen Regenguss manchmal bis zu einem Dutzend Leichen finden würden, vom Fluss abgetrieben, viele noch in ihren Zelten gefangen.

Die Gruppe diskutierte, ob sie die Nacht hier verbringen sollte. Die Pakistaner waren dafür, auch ein Kameruner namens George, der stark humpelte und kaum noch gehen konnte. Er war groß und muskulös, aber jetzt sah man in seinen großen Augen Angst. Schließlich ging die Gruppe weiter und ließ George zurück, nur Mohammed, einer der Pakistaner, blieb bei ihm.

Einem Paar aus Angola wurde seine neunjährige Tochter von den

Wassermassen entrissen. Sie haben sie nicht wiedergefunden

Am nächsten Tag wurde die Lage für George noch schlimmer. Bei dem Versuch, auf einem Bein hüpfend weiterzukommen, war er ausgerutscht und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Mittlerweile hatte eine andere Gruppe Kameruner zu George und Mohammed aufgeschlossen. Als George merkte, dass sie ihn zurücklassen würden, überhäufte er sie mit Fragen. „Wo soll ich nachts schlafen? Wie werde ich das machen?“ Niemand antwortete.

Schließlich schnitt man ihm einen neuen Spazierstock mit einem hohlen Schaft, um darin sein Geld zu verstecken. Man zerschnitt ein T-Shirt, wickelte es um seine Schulter, packte ihm Proviant in die Tasche und zog weiter. Verzweifelt stand George auf und machte sich humpelnd auf den Weg. Bald darauf kroch er nur noch.

Es dauerte Stunden, bis Mohammed die Gruppe eingeholt hatte. Unter Tränen erzählte er, dass George nicht laufen konnte und dass er bezweifelte, dass er es allein schaffen würde. Die Gruppe brauchte nicht einmal zu diskutieren, was sie tun sollte. George war einen Tag im Rückstand, und ihnen ging das Essen aus. Sie mussten weitergehen. Pastor sagte allen, dass sie beten und um Vergebung dafür bitten müssten, dass sie George im Stich gelassen hatten. „Weil das, was wir getan haben, schlecht war.“

Oh, wie weit ist Panama

Am fünften Tag wachte Pastor mit einer Offenbarung auf. Es sei ihr letzter Tag zu Fuß, erklärte er der Gruppe. Und tatsächlich veränderte sich die Landschaft merklich, der Fluss floss mit zwei anderen zusammen, wurde breiter und hatte plötzlich an den Ufern Kiesstrände. Als sie zurückblickten, konnten sie die Berge sehen, die sie überquert hatten. Ein Glücksgefühl verband die Gruppe.

Jäh zerstört wurde die Euphorie durch Leichenteile, die sie fanden. Erst war es ein verwesender Körper auf einem Felsen, dann lag ein Schädel am Ufer. Etwas abseits vom Weg entdeckten sie ein neu wirkendes Zelt, doch als sie es öffneten, lagen auch darin drei Tote. Der Anblick der Leichen ließ Benita aufschreien, sie sackte zusammen. War das, was sie hier sahen, ihr eigenes Schicksal?

Für die anderen war der Anblick der Toten ein Grund mehr, sich wieder aufzuraffen. „Sofort hatte ich wieder Kraft“, sagte Wajid, einer der Pakistaner. Tatsächlich liefen sie so zügig wie möglich weiter, selbst als es dunkel wurde.

Schließlich trafen sie auf einige Reiter, die ihnen anboten, sie gegen Bezahlung in ein indigenes Dorf namens Bajo Chiquito zu bringen. Benita wurde auf ein Pferd gesetzt, und die Gruppe folgte in der Dunkelheit einem schlammigen Pfad, bis sich die Männer wieder verabschiedeten, aus Angst, von Grenzpolizisten verhaftet zu werden. Sie versicherten ihnen, dass sie nur eine halbe Stunde vom nächsten Dorf entfernt seien.

Und dann konnten sie in der Ferne, auf der anderen Seite des Flusses, tatsächlich Lichter sehen. „Euuushh, Gott!“, rief Sandra und zog sich vor lauter Glück die Stiefel aus, um den Fluss ein letztes Mal barfuß zu durchqueren. Plötzlich wurde auch das typische Geräusch der Dschungelnächte, das Zirpen der Grillen und die unablässigen Rufe der Vögel, leiser. Aus dem Dorf Bajo Chiquito drang das Bellen der Hunde und das Brummen der Generatoren zu ihnen herüber. Sie hatten es geschafft.

Ein neues Leben beginnt

Sowohl die Kameruner als auch die Pakistaner blieben nur wenige Tage in Bajo Chiquito, dann wurden sie mit motorisierten Kanus nach La Peñita gebracht, einem kleinen Ort, wo man ihre Personalien erfasste. Die USA hatten die dortigen Behörden mit Computern ausgestattet, um Daten für das biometrische Registrierungssystem der Vereinigten Staaten zu bekommen.

Für die meisten Migranten dauert die Prüfung ein bis zwei Wochen, dann bringt sie ein Bus an die Grenze zu Costa Rica. Bei Migranten aus Ländern, die in den USA als Terrorstaaten gelten, kann das Warten allerdings Monate dauern. Allmählich dämmerte den Pakistanern, dass es für sie so bald nicht weitergehen würde. „Was hat das pakistanische Volk verbrochen“, sagte Hussain, der sich mit Waseem, Wajid und Nihal ein Haus in La Peñita gemietet hatte, um die Zeit zu überdauern. „Ich bin kein Taliban.“

Wie viel Glück sie dennoch alle hatten, wurde ihnen klar, als sie sich mit den anderen Geflüchteten im Ort austauschten. Da war ein angolanisches Pärchen, das beim Durchqueren des Flusses seine neunjährige Tochter verloren hatte, da waren zehn Männer aus Bangladesch, die viermal ausgeraubt worden waren; ohne Zelte und Lebensmittel hatten sie drei Tage überlebt, bevor sie sich einer anderen Gruppe anschlossen. Auch eine Haitianerin und ihr Freund waren ausgeraubt worden, die Kriminellen hatten in ihrer Vagina nach Geld gesucht. Ein anderer Haitianer war wiederum vor den Augen seiner Freunde ermordet worden.

Eine der wenigen guten Nachrichten war die von George. In Bajo Chiquito hatten Kameruner Geld zusammengelegt, um ein paar Reiter anzuheuern, die ihn suchen sollten. Tatsächlich hatten sie ihn gefunden, nach zwei Wochen im Dschungel erholte er sich nun in Bajo Chiquito.

Eine Woche nach ihrer Ankunft in La Peñita bekamen Sandra und Benita und einige andere aus der Gruppe endlich die Nachricht, dass sie den nächsten Bus zur costa-ricanischen Grenze nehmen würden. Die Pakistaner verabschiedeten sich von ihnen. In ihrem letzten Gespräch sprachen sie über ihre Heimatländer und fragten sich, wie wohl ein kamerunisch-pakistanisches Baby aussehen würde. Würde es schwarz oder weiß sein? „Schwarz! Schwarz ist schön!“, rief Sandra, dann stieg sie mit Benita in den Bus, um ihre Reise fortzusetzen.

Eine erste, längere Version dieser Reportage erschien im „California Sunday Magazine“. Nadja Drost erhielt für die Reportage den Pulitzer-Preis

Zum Heft